全球动力电池市场竞争风起云涌,处于竞争中心的无疑是吸引众多头部车企竞折腰的全极耳大圆柱电池。松下、LG、三星等日韩名企及比克电池、宁德时代、亿纬锂能等国产劲旅都先后官宣正在进行4680为代表的大圆柱电池的原型开发和生产制造。

凭借成熟的材料体系、可靠的形状设计和创新的结构和工艺,全极耳大圆柱电池被行业普遍认为是“下一代电池主流产品”、“新能源汽车渗透率的突破口”、“性能六边形选手”。然而,车辆开发和原型验证周期较长,对于车企而言,电池技术路线的选择决定了自己能否在几年后的竞争中不落人后。在规模化和量产应用来临之前,全极耳大圆柱电池的性能优势究竟如何,应用于整车又将带来怎样的表现,都是备受关注的焦点。

12分钟超级快充获权威期刊验证

缓解里程焦虑是提升新能源汽车渗透率的核心,快充性能也因此成为了动力电池的性能突破口。近日,一篇发表于国际顶尖能源类期刊《Journal of Power Sources》的学术论文引起了业内关注,这篇文章首次采用了真实商业化的全极耳大圆柱电池,验证了12分钟超级快充的可能性,全面展示了开发成熟的全极耳大圆柱电池的巨大潜力。值得一提的是,这篇文章采用的电芯来自国内圆柱电池技术的佼佼者,在国内率先发布4680电芯的比克电池。

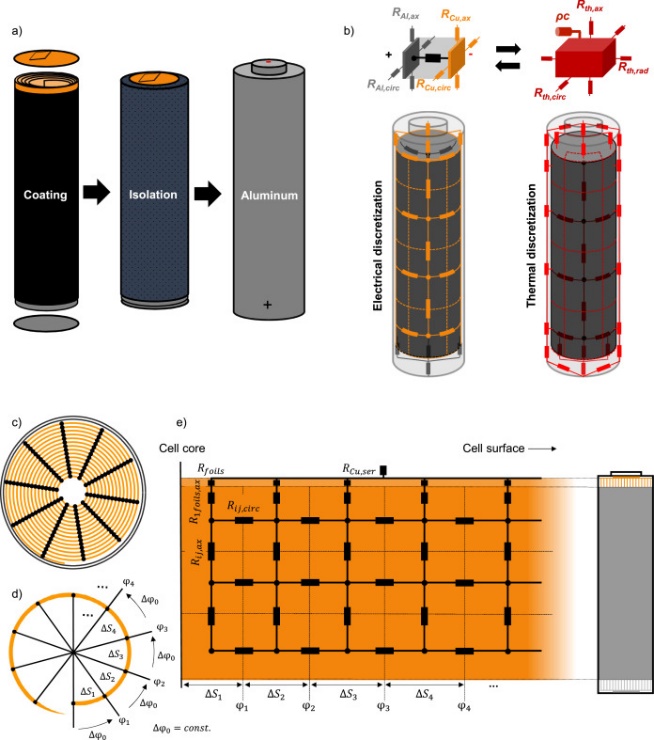

文章中,作者基于对真实电芯的数据采集,建立了精准的电芯热-电-电化学耦合的数字模型,在-20°C到60°C的宽环境范围内都可以和电芯的实测数据匹配。通过模拟计算和实验验证,文章探究了几种条件下电芯的最优化充电时间和热管理策略,验证了在电芯不发生析锂的前提下:在20°C环境下,可11分53秒内将电池从10%充到80%;在零下20°C环境下,可将10%-80%的快充时间优化到15分58秒的水平,为行业提供了全极耳大圆柱电池12分钟内超级快充性能的展望。

高安全加高能量密度成就超快充

那么全极耳大圆柱电池是如何达成如此“极致”的快充表现的呢?锂电池的快充性能在表象上,依托于创新的电芯设计及材料设计,但本质上还是取决于体系的能量密度,因为更短的充电时间与更高的能量密度总体上是个相互取舍的关系,而要大幅提升能量密度,还需要更高的本征安全上限作为支撑,三者密不可分。

圆柱形电芯的高安全性,使它成为了兼顾高能量和超级快充的最佳载体。目前几种主流形态中,圆柱电池是安全性最高的,这主要由其单体和电池包结构特性决定的,单体最小,有效分散风险;单独外壳保护和独立泄压装置,多重保障;电芯蜂窝状排列,空隙保障了足够大的单体与外部热交换面积; 更重要的是,圆柱形电芯的中心对称特性使其可以有效束缚内部极片的膨胀,使整个生命周期内电芯的外形都不发生改变,这些使其可以支持更高能量密度的化学体系,例如高镍三元正极、硅碳负极等在方形和软包等平行极片结构的电芯上很难实现应用的体系。

凭借圆柱结构,通过搭载高镍正极、硅负极、掺硅补锂等先进技术,能量密度可大大提升,根据比克电池此前的报道,其全极耳大圆柱电池就是搭载了镍含量90%的高镍正极和首效达86%的第三代硅基负极,可为整车提供800公里以上的续航里程,这一数字伴随着产业化和市场化落地,还会持续提升。

图为比克全极耳大圆柱电池结构示意

创新全极耳设计为超级快充插上翅膀

在保障高安全和足够的续航里程的基础上,全极耳电池的超级快充才能真正助力电动车使用体验媲美燃油车。比克的全极耳技术与特斯拉的无极耳技术有所不同,但底层逻辑相通,都是没有在极片上额外焊接金属片作为极耳来汇集电流,而是将极片上额外伸出的集流体箔材直接焊接至集流板来汇集电流,通过对结构件的优化设计,及生产设备和工装夹具的配合,实现了比传统圆柱电芯还要高效的工艺解决方案。经测试,采用全极耳的电芯,比同体系传统单极耳电芯的内阻降低了70%以上,这意味着极高的功率输入(充电)及输出(放电)。

根据比克电池的公开数据,在全极耳技术、先进化学体系和电芯设计能力的加持下,比克即将量产的大圆柱产品,可以实现5分钟内将电量从10%-50%,相当于200-300 Km续航里程,12分钟内将电量从10%充至80%,相当于520公里续航里程,同时支持高速服务站等应用场景下4C以上充电倍率的超级快充需求,与现在的燃油车加油体验几乎一致。这个数据在前述学术论文中也得到了实验数据的验证。

图为比克全极耳大圆柱电池

性能成本兼顾的六边形选手

全极耳大圆柱电池的成本优势,也是其备受追捧,未来可期的关键。在单体层面,华泰证券分析师凌岳斌就曾在采访中表示,4680圆柱电池的制造成本比2170圆柱电池成本要低17%左右,生产速度最高可提升7倍。系统层面,全极耳的设计使得电芯单体热量分布均匀,对整包热管理的散热设计要求更低,从而有效降低了整体重量,制造成本也会相应减少;另一方面,圆柱电池的尺寸越大,整包的单体数量就越少,BMS也会相对简化,无形中成本大幅度下降,如果采用CTP、CTC等创新技术,成组的效率会进一步提高。此外,圆柱电芯高度标准化的结构设计,使得车厂在平台开发和迭代时,结构设计等可以通用,成本急剧降低。例如高中低端的车型平台可以仅仅替换电芯的化学体系,并相应调整BMS软件策略,而其他机械设计则可大部分通用。

结语

去年至今,松下、LG、比克电池、宁德时代、亿纬锂能等国内外众多动力电池厂商,从跃跃欲试到抢跑占位,从技术突破到产能布局,不断涌入全极耳大圆柱电池这条新赛道。

市场竞争风云变幻,站在车企的角度,对全极耳大圆柱的布局无疑是押注未来几年的重要选择。布局大圆柱的车企第一梯队已进入量产前夜,商业化电芯的优越性能得到验证无疑是量产前夜的一剂强心剂。可以预见,站在动力电池需求金字塔顶端的全极耳大圆柱电池即将以可观的前景为全面电动化提供新活力。