工艺美术师陈忠平,1970年出生于安徽霍邱,年轻时的他来到陶都宜兴看了一眼紫砂壶,这便成为了他一生的事业。数十年过去,现在的他早已经成为了一名“老师傅”不仅熟悉各种泥料的泥性,品质;还擅长制作各种类型的紫砂器,制作的作品之丰富整个业内难出其右。他事事追求,处处求索,经历过起伏坎坷,足以成为他人口中一个有故事的人。他的壶如同一面人生的镜子,映射出人格精神的写照,精彩浮着于表面,更流淌进人的内心,一把壶,一次感悟,一段人生的经历。红尘普照,历经千帆,最终回望,才发现立足于当下才是真正重要的,陈忠平的技艺不能称为绝对完美,却永远在追求完美的路上,他还会尽可能的用全手工制作的不完美来成就作品自身的美。

紫砂壶的美是调和之物,是人与物,物与自然,自然与人之间的互动循环,《石瓢》便是如此,陈忠平老师所作的“石瓢”既多变亦不变,多变的是形貌,不变的是味道。这是陈忠平老师自身气质与精神品格的缩影,于造型中彰显豁达、沉稳的气质与深厚的文化底蕴。一线一面皆显示出陈老师丰富的制壶经验,凝结着心血和对于紫砂壶艺术的真诚热爱,根植于自身扎实的工艺美术功底,实现了个人的艺术理想,展现了何为紫砂壶创作的探索精神,执着于传统茶壶造型表现力的极限。

古典文化的传承,首先是基于创作者自身的热爱,陈忠平老师喜爱研究一切中国古老的事物,很多地方都留下过他的足迹,这似乎是一种与生俱来的本能,他会先将这些细节默默的记录下来,或许在未来的某一刻拼凑出图形。中华大地遗留下大量古老的痕迹在他眼里都是值得汲取的东西,数十年沉淀积累下来,很多原本不相干的文化碎片,被通过紫砂泥塑造出来,通过另一种形式焕发出光彩。

独特的紫砂创作风格展现出极高的文化修养和扎实的工艺水准,通俗、古朴而又俊秀的紫砂壶如同带有古老的文化语言,重现了高古的巍峨,往昔的时代峥嵘,让人忍不住的回忆起我们这个民族是历史上的佼佼者,是当下辉煌的铸就者,让每个人都凝聚起面对未来无限可能的自信。

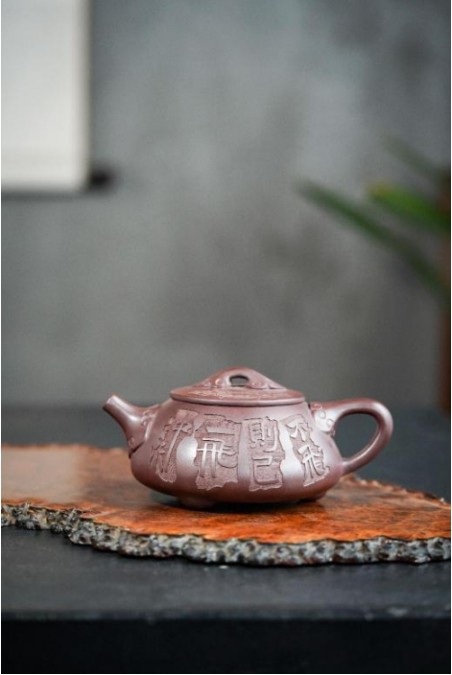

陈忠平老师的《仿古如意》制作和技巧的掌握并非成功的诀奥,更要紧的是精气神韵的蓄养,气息上的圆融饱满,精实有神,结合行云流水的线条之美最终呈现出柔而不弱的爽利醇和。壶器的柔韧和力量在壶身弧度的处理上得以呈现,顺畅的弧度从容、随和,线面从壶顶部如同按照设定好的轨迹向下流淌,所谓极致的工艺便是这似有若无的境界,看不出一丝工艺的勉强。壶腹如意线条的布局,将壶面空间利用到极致,竭力去张扬作品本身的结构美,结合历史文化元素用自身的理解,力图在继承上给予发展与创新,这正是当代紫砂壶艺术想要发展所应该秉承的信念。

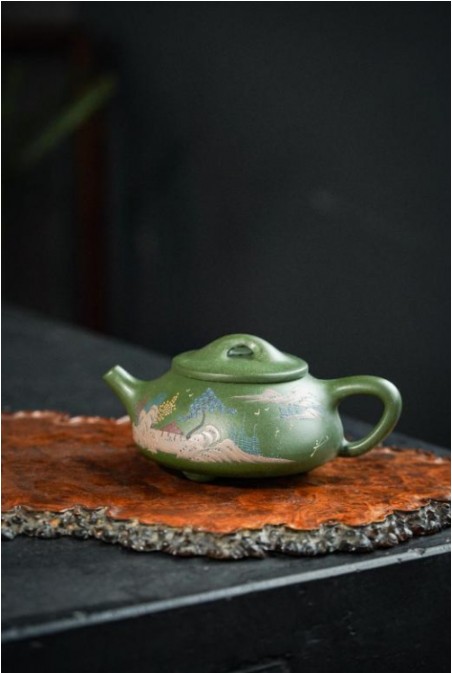

走近看是花鸟,走出去是自然,在中国人们总是默默的怀有一种纵情山水的追求,务求一片小小的天地,达到一个自然和谐的境界。不同的紫砂泥有着各自独特的泥性,利用色彩和质感塑造特定的题材,这在陈忠平老师看来是再正常不过的事情,画中的花鸟化作壶中的花鸟,青青冽冽,草长莺飞,勃发的生机又化作鸟之形壶之韵,壶画相携,陈老师以其扎实的工艺、极高的艺术修养与深厚的文化底蕴创作这件《飞鸟》让心灵也插上了翅膀。

云山苍苍,江水泱泱,山高水长。