担保圈已成为信贷风险的重要来源之一。基于复杂网络的大数据分析可以有效地从海量担保关系中找到关键群和关键企业,结合担保和信贷信息,可进一步区分出预防点、风险点和关键点

当前信贷市场担保圈问题愈演愈烈,传统的担保圈分析方法对理解、处理担保圈问题作用有限。我国有必要借助大数据的复杂系统分析方法,启动对担保圈的深入分析,以为化解因担保圈引发的金融风险创造条件。

担保圈是指多家企业通过互相担保或连环担保而产生的特殊利益体。在经济平稳增长时期,担保圈确实在一定程度上降低了中小企业的融资难度,促进了民营经济的发展。但是随着经济逐步下行,担保圈的负面影响逐步显露,加剧了信贷风险的暴露,处理不当,容易引发系统性金融风险。

从目前来看,我国普遍存在的担保圈具有以下三个方面的负面影响。

一是担保圈可能成为套取银行信贷资金的重要途径。部分不法经营主可能通过建立多家企业,做假账,企业之间进行互保、联保,加上买通银行业务人员,大量骗取银行信贷资金。

二是担保圈会引发过度融资风险。商业银行多按照单一企业进行授信,不仅没有也无法做到对担保圈的整体授信。担保圈内客户从银行获得的授信额度远远超出实际偿还能力,从而引发中小企业信用风险,造成企业信贷业务的不良率直线上升。

三是担保圈容易形成区域、行业的系统性风险。若担保圈里的一家企业不能按时偿还贷款,势必引发担保链条破裂,通过“多米诺骨牌效应”传导发散开,贷款风险成倍地放大,进而演化成整个担保圈乃至全国的系统性风险。例如如果不考虑担保圈问题,最近某一地区的钢贸行业的不良率为3%,但是由于担保圈的关联,钢贸行业的不良率达到了8%。

今年以来,我国经济下行压力较大,担保圈风险在个别行业和地区凸显。此前帮助企业获得银行信贷资金的互联互保机制,目前正造成江浙、广东等中小企业资金困局。由于互保圈危机蔓延,众多关联企业受到牵连,形成潜在的资金风险。不少互保圈的关系非常混乱,除了直接互保的企业受到债务压力的风险之外,第二圈、第三圈的互保企业也受到影响。互保链条蔓延,银行为防控风险,急忙收贷,对“或有互保风险”的企业采取了谨慎放贷的策略,一下子就把企业推到生死边缘。“成也萧何,败也萧何”,互保圈目前成了钳制企业发展、加剧资金风险的利器。

相关监测显示,2012年以来,因承担担保代偿责任而出险的企业在所有出险企业中占比最高,而且呈现递增趋势。2014年上半年,由于互保联保而出险的浙江企业达到252家,占比上升至33.1%。为了拿到更多贷款,温州几乎所有企业都陷在担保关系中。温州市金融办的7月监测数据显示,通过保证(含担保)、信用、抵(质)押方式融资的比重分别为 77.67%、13.22%和9.11%。早在2012年,温州民间借贷危机爆发后,盘根错节的互保圈危机被拖垮的真实状况就已显现。尽管企业试图通过降低担保规模或用其他资金还清贷款的方式解除原有担保圈,但在资金普遍紧缺的现实下,“担保链条”风险化解并非易事。

据《第一财经日报》获得的监管部门监测数据显示,佛山的银行不良贷款余额从去年末的60.54亿元飙升至2014年7月末的192.14亿元,7个月增幅达217%;不良贷款率也从去年末的0.85%升至2.6%,其中的“罪魁祸首”就是钢贸。究其原因,经济上升周期钢贸行业的“联保互保”贷款机制,成为了风险蔓延时的“连坐”机制。“互保互联”将非系统性风险变得系统起来,加速风险扩散,增加贷款主体和银行的风险。

总之,梳理、分析、防范和化解担保圈风险,已成为稳定经济增长、维护金融稳定的重要方面。

与传统的企业信用风险相比,担保圈风险具有以下特点:一是或有性。担保圈内被担保的业务没有信贷风险时,企业不会有任何负担,但是一旦出现风险,即使是本身经营良好、无不良信贷的企业也会由于担保关系受到牵连,面临风险。二是非线性累积。担保圈、担保群加总的风险远远大于单个企业的风险加总,且随着担保圈、担保群规模的扩大、复杂性的增加,其风险累积呈现非线性加速膨胀特征,极易引发区域和行业的系统性风险。三是不透明和易被操控性。企业担保关联关系复杂,担保圈、担保群难以被银行识别。企业之间的担保关系往往还受集团企业或家族企业操纵,量化处理和客观评价比较困难。四是高度的传染性。当担保圈中的任何一个企业出现问题时,风险沿着担保链条快速传播,就像流行病传染一样向外扩散。

由于担保圈风险的上述特点,目前对于担保圈的量化分析存下以下问题:一是传统风险模型无法分析担保圈风险。传统的风险管理模型是基于线性数学模型,适合对企业的贷款金额、贷款的质量以及信贷行为进行建模,并进行风险量化分析,没有考虑到担保圈的结构和关联关系对风险的影响。

二是担保圈信息利用具有局部性。商业银行处理担保圈问题,主要依赖于银行内部的担保企业的信息,信息具有局部性,往往由于无法获取全局担保信息,无法了解整个担保圈相关企业的详细信息,因此处理具有系统性风险特点的担保圈风险具有很大的局限性。

三是担保圈关系分析表面化。央行征信中心从商业银行汇总企业的担保关系,并且提供了基本查询服务,对于担保圈的风险防范起到了一定的作用。但是这些担保数据还没有被充分地利用和挖掘,目前的查询功能只能用于基本和浅层次的担保关系的分析(例如只有相关三、四层担保关系),缺乏深层次的分析和全局的分析,更没有进行动态的分析和监测。

考虑到一是央行征信系统已收集了大量丰富的企业担保关系数据。央行征信系统虽然没有采集许多民间借贷和小贷公司的担保数据,但是已经构成目前国内关于担保数据的最小的全集,可以提供全局和细节的担保数据。截止2013年底,中国人民银行征信中心为1919.3万企业建立了信用档案,有信贷记录的超过有407万家企业,有关联关系目前有2亿多条 (仅限于有贷款卡的用户)。二是复杂网络技术已日趋成熟。复杂网络是由数量巨大的节点(研究对象)和节点之间错综复杂的关系(对象之间的关系)共同构成的网络结构。复杂网络分析技术针对越来越多,越来越复杂的事物之间的关联关系进行非线性建模,可以较好地解决大数据的数据量大(Volume),数据复杂(Variety)和处理高效(Velocity)等基本问题。国外金融机构和中央银行,金融监管机构已经将复杂网络技术用来研究系统性风险和防欺诈,金融稳定性和危机蔓延问题上。为此,我国可基于央行征信系统现有数据库,利用复杂网络分析技术分析我国的担保圈问题。

具体分析思路如下。

一是利用复杂网络分析技术寻找担保群、担保圈中的核心担保群和核心担保企业。通过网络算法划分,将担保网络简化为不同的规模较小、相对独立的担保群,这些担保群之间担保关联连接稀疏;担保群的内部联系非常紧密,所以担保圈风险一般只发生在群内部。此基础上根据复杂网络的算法分析,找到风险最大的担保群,然后再找到风险最大的担保企业,可以将复杂的担保圈风险分析问题简化为寻找核心担保群和核心担保企业的问题,对于处理担保圈风险问题就具有可操作性。

图1 基于复杂网络的担保圈风险分析思路

二是引入信贷风险信息,将核心企业进一步区分为潜在爆发点、防控点和关键点。将网络复杂的网络拓扑结构信息和传统的信贷信息(担保贷款金额和担保贷款质量)相融合,可以更加全面地分析担保圈风险问题。可以将于担保圈风险相关的担保企业分为三类:(1)担保圈风险的潜在爆发点:涉及的担保金额较大,而且担保贷款风险大;(2)担保圈风险的预防点:从网络结构的角度,担保企业关联的担保企业较多;(3)需要严防死守的关键点:从信贷风险意义上比较重要的,而且担保关联关系复杂的企业。基于信贷风险信息和网络拓扑结构信息,也可以找到对于担保圈风险更加重要的担保群。

图2 基于信息融合的核心担保企业检测实例

三是从三个层次量化分析担保网络。宏观角度,整个担保网络可以表示全国范围的担保关系,以整个网络为研究对象,可以分析信贷市场的稳定性;中观层面,研究的范围某一个行业(区域)的担保企业,研究对象就是一个担保子网络,如图3所示,研究这个行业的担保圈引起的系统性风险情况;微观层面,就是以网络中的每一个节点,即每一个担保企业为研究对象,研究每一个担保企业所面临的担保圈风险。而且通过网络连接(担保关系),担保圈风险从微观(担保企业)、中观(担保子网络或担保群)到宏观传递(整个担保网络)。

图3 对担保网络不同层次的量化分析

基于某金融机构的数据,采用复杂网络技术进行初步对近期温州地区的担保圈风险和2008年1月份全国中大型企业(授信在5000万以上的企业)的担保圈风险进行分析,我们得到了一些较为有用的结论。

(一)全国大中型企业担保风险分析

担保数据基本情况:搜集的数据是2008年1月份的全国大中型企业(授信额度在5000万以上的企业)的担保关系。担保网络情况是由38,104个企业组成,担保关系是36,734;其中有21,706个企业是全国大中型企业,16, 398是相关的被担保企业。如图10所示,红色小球表示担保企业,蓝色线条表示担保关系。这个担保网络非常密集。由于该数据包含有相关的担保贷款的余额和贷款的质量情况(五级分类),在对担保网络进行建模过程中,将对应的担保贷款的余额和贷款质量做归一化处理,作为担保网络中边的权重,表示担保关系的重要性大小,这样就融合了担保网络拓扑结构信息和担保贷款风险信息,可以对担保圈风险进行全面地分析和挖掘。

图4 基于全国大中型企业的担保网络(统计于2008年1月)

1. 企业担保关系分布分散,有近8000个独立担保群。对由38,104个企业组成的全国大中型企业担保网络,进行独立连通的子网络划分,得到7,862个独立的担保子网络(子网络内互连担保连接,不同子网络之间没有担保关系),最大的独立的子网络由10,608个企业组成,第二大的独立担保子网络由117个企业组成,大部分是2个企业组成的担保子网络,有4,173个之多。担保关系分布分散。

在整个担保网络中,最多的一个企业对外担保996个企业,最多有1,105个企业同时给一家企业做担保,企业平均对外担保数量为0.96,担保关系分布非常不均匀。

2.全国最大的担保子网络中存在83个关系密切的相对独立担保群。基于复杂网络分析算法,将最大联通子网络(有10,608个企业组成)划分了担保群共有83个。其中,最大的担保群(图5中的第77个实心圆)包括824个担保企业,有945个担保关系,有16家企业出现违约,群内担保企业涉及的不良贷款达到1,098,891万;最小的担保群包括14个企业(图5中的第51个橙色实心圆),有14个担保关系,有1家企业出现违约。对其划分得到83个相对独立的担保群,如图5所示,企业担保群内担保连接紧密,企业担保群外的担保关系稀少。

图5 对基于全国大中型企业的担保网络划分出的83个担保群

4.风险核心企业担保群涉及57家企业,不良贷款达13.5亿元。经过网络统计分析发现,在整个全国大中型企业担保网络划分的83个担保群中,最为核心的担保群是第21个,有57家企业,有81个担保关系,有4家企业出现违约情况,涉及担保群内担保企业的不良贷款达到135,232万。在该企业担保群中,有10家为三家以上的企业做担保, 有11家企业对外担保超过1亿。有6家企业被三家或三家以上的企业做担保,有12个企业被担保超过一个亿。

5. 风险核心担保群的核心担保企业不良贷款8.4亿元。经复杂网络算法分析,在该企业担保群中最核心的企业是第2个企业,在担保群中对9个企业进行担保,涉及不良贷款金额为84,944万; 其中担保群中有8个企业对其进行担保,涉及不良贷款金额为28,624万。在图6中,经过计算分析得到的担保企业的担保风险大小用企业所对应的实心圆的大小表示。如图6中的蓝色的实心圆所示,第2个企业不仅关联的担保企业多,而且相关连接的权重也比较大,无论从担保关系结构还是信贷风险的角度,因此该企业要作为担保风险监测的关键点。

图6 基于全国大中企业的担保网络中结构风险最大的担保群

(57家企业,81个担保关系)

(二) 温州担保风险分析

温州地区担保数据情况:采集的温州地区担保数据包括43,828家企业,其中属于温州本地企业约为2.2万家(大部分企业为小微企业),其余企业大部分来自于长三角,共有94,483个担保关系。由于数据拥有方的保密性规定,研究所使用的数据均为脱敏数据,只有基本的担保连接关系,没有详细的具体企业名称,担保贷款据没有资产质量和资产总量等详细信息。因此对温州担保企业是基于担保关系结构进行风险分析。

图7 温州地区由43828家企业构成的担保网络

1. 温州有5460个独立担保群(子网络),一半以上的担保子网络仅由两个企业构成。担保网络由许多独立的,互相不连接的子网络构成。温州共有5460个独立的担保子网络,最大的独立的子网络由24,639个企业组成,第二大的独立担保子网络由186个企业组成,大部分是2个企业组成的担保子网络,有2995个之多。

2. 仅有若干个大量对外担保和被担保企业,平均对外担保企业2个左右。在整个担保企业网络中,最多的一个企业对外担保205个企业,最多有39个企业同时给一家企业做担保,每个企业平均对外担保其它企业数量为2.16。

3. 担保圈规模过于庞大且重复,担保圈风险更应关注担保群。担保圈环环相套现象非常严重。有14,300个企业涉及担保圈,占所有企业的32.63%。环环相套非常严重,主要原因是家族企业和集团企业的交叉互相担保和联保。经过初步统计,一共检测到了约10,977,257个担保圈,其中最大的担保圈由44个企业构成,如图8所示。考虑到担保圈数量众多,且环环相扣,担保圈越大,对担保风险的传播贡献越小。因此,应将关注的重点从担保圈上升到担保群,以更有效的发现担保圈的风险节点。

图8 温州地区的一个比较大担保圈实例(由44个企业组成)

4. 温州最大的担保子网络存在76个紧密担保群。以最大的担保子网络为例,该担保子网络由24,639个企业组成,包含36,316个担保关系。根据网络分析算法,可划分为76个内部担保关系紧密但相对独立的企业担保群。如图9所示,76个橙色实心圆表示不同企业担保群,黑色的边连接表示担保群之间的担保关系,边的粗细和颜色深浅与担保连接的多少成正比。其中,最大的担保群(图9中第45个橙色实心圆)由1353个企业组成,最小的企业担保群(图9中的第73个橙色实心圆)有13个担保企业组成。除了几个大的企业担保群之间有一些担保关系连接外,大部分企业担保群之间担保连接稀疏。由于企业担保群内担保关系密集(如图10所示的一个具体的担保群实例,该担保群为图9中的第46个橙色实心圆,图10中的红色实心圆表示担保企业,黑色带箭头的边表示担保关系),担保风险一般在担保群内传播,然后由一个担保群扩散到另外一个相连的担保群。

图9 对温州地区担保网络划分出的76个担保群

图10 一个具体的担保群示例

(该担保群是图9中的第46个担保群,共有375 个担保企业组成)

5. 企业担保群风险各不相同,但存在核心风险担保群。企业担保群是风险是各不相同的。可基于企业担保群的规模大小,担保关系的密集程度,经过复杂网络算法分析,找到结构意义上担保风险比较大的企业担保群,重点处理和分析。在温州最大子担保网络的76个企业担保群中,第3个担保群从结构上来说比较重要。该担保群由45个企业组成,包含115个担保关系。如图11所示,45个企业分别用不同的红色实心圆表示,担保关系用黑色带箭头的边表示。该担保群中企业担保关系特别密集,在该担保群中,有7家企业给5家以上的企业做担保,有6家企业被5家以上的企业担保,面临较大的担保风险。

6. 可找到作为风险预防点的核心担保群中的核心担保企业。在每一个担保群中,不同担保企业的风险也不同。在上述担保群的45个担保企业中,根据数据挖掘算法分析,第16个企业从结构上来说风险最大。如图11所示的蓝色实心圆,其中该企业给9家企业做担保,9家其它企业给它做担保, 处于风险的核心位置。在图11的表示中,该担保群中经统计分析得出的企业的结构风险的大小用红色实心圆的大小表示。虽然这种风险的度量仅仅依据网络结构,没有信贷风险信息作为参考,但是类似第16个企业这样在结构中处于关键地位的节点,对风险产生和扩散影响很大,这种担保企业可以作为担保风险处理的预防点。

图11 温州地区担保网络中结构风险最大的担保群

(该担保群由45个企业,115个担保关系组成,第16个企业是风险核心)

担保群已成为我国信贷风险的重要来源之一。利用传统的分析方法分析和处理担保群,分析的可操作性和有效性不强。基于复杂网络的大数据分析可以有效地从海量担保关系中找到关键群和关键企业。结合担保和信贷信息,可进一步区分出预防点、风险点和关键点。当前情况下,这类信息对防止区域性和系统性金融风险具有重要作用,建议创造条件,进一步加大这方面的分析工作,并加强这类信息的共享。

一是进一步深入研究担保网络建模方法,应用到担保风险分析中。充分利用担保数据,发挥目前已有的担保数据的价值,深入地对担保数据挖掘,获得量化的风险信息,例如找出核心的担保群,找出担保群中的核心的担保企业,斩断担保风险传播的路径。

二是整合数据,获得更全面的担保企业信息。一个有效的途径就是充分利用征信数据,央行征信数据是目前唯一可直接使用的全局信贷征信数据,是一个最小的全集。对央行征信系统中的全局的企业担保关联数据进行充分整合。此外,在处理区域性担保圈风险的时候,尽可能地将散落在央行征信体系之外的民间借贷和小额信贷的担保关系也纳入其内。担保圈风险是一种系统性的风险,全面的数据整合,信息充分地利用,可以更好地进行担保圈风险管理和危机的化解。

三是动态监测担保网络的风险。建立基于担保的风险监测系统,是杜绝担保圈风险爆发的重要手段。预防大于治疗,对担保网络的动态监测,进行及时地风险预测,可以从技术手段的角度杜绝担保圈风险的爆发。

首次披露与宋喆离婚内幕 杨慧:宋喆和马蓉不是同学

首次披露与宋喆离婚内幕 杨慧:宋喆和马蓉不是同学  美国迈阿密一机场出现巨型UFO

美国迈阿密一机场出现巨型UFO  高墙之内:探访泰国重刑犯监狱

高墙之内:探访泰国重刑犯监狱

丹麦小猫拥有奇异大眼 睡觉时仍半睁

丹麦小猫拥有奇异大眼 睡觉时仍半睁  “双头姐妹”共享一个身体 已大学毕业

“双头姐妹”共享一个身体 已大学毕业  三万英尺高空下的地球 没想到竟如此美丽

三万英尺高空下的地球 没想到竟如此美丽

巴西:2016里约动漫节精彩上演 花式Cosplay美女趣味十足

巴西:2016里约动漫节精彩上演 花式Cosplay美女趣味十足  里约奥运会前瞻:美国男子体操队运动员媒体写真

里约奥运会前瞻:美国男子体操队运动员媒体写真  2016里约奥运会和残奥会吉祥物亮相

2016里约奥运会和残奥会吉祥物亮相

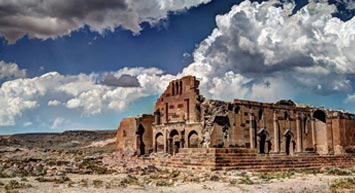

散落世界各地的宗教建筑 充满魔幻色彩呈现视觉盛宴

散落世界各地的宗教建筑 充满魔幻色彩呈现视觉盛宴  伦敦:著名“不爽猫”蜡像亮相杜莎馆 与本尊合影傻傻分不清楚

伦敦:著名“不爽猫”蜡像亮相杜莎馆 与本尊合影傻傻分不清楚  里约奥运会前瞻:美国女篮媒体写真

里约奥运会前瞻:美国女篮媒体写真

英女子疯狂迷恋凯蒂猫 3万英镑存藏品

英女子疯狂迷恋凯蒂猫 3万英镑存藏品  英国一核潜艇与商船相撞 核潜艇被撞坏

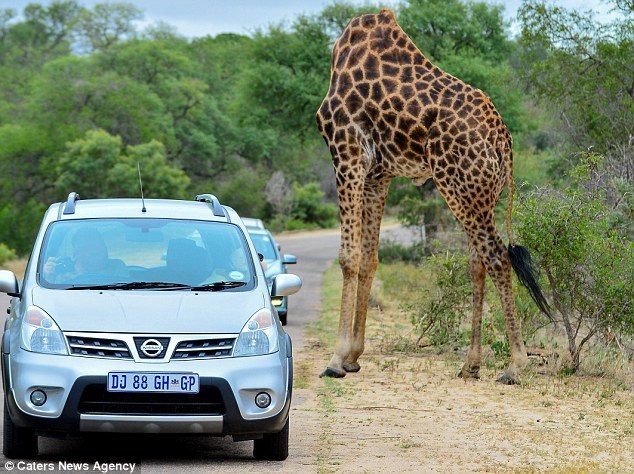

英国一核潜艇与商船相撞 核潜艇被撞坏  我的头呢?动物“神走位”造视觉错觉

我的头呢?动物“神走位”造视觉错觉

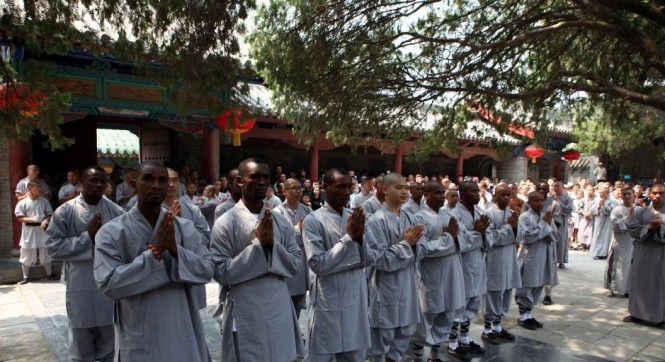

非洲弟子少林寺修行 释永信出席开班仪式

非洲弟子少林寺修行 释永信出席开班仪式  湖北十堰现“绿松石王”重达215公斤 价格过千万

湖北十堰现“绿松石王”重达215公斤 价格过千万  乡村教师街头卖唱 赚钱为学生买教具

乡村教师街头卖唱 赚钱为学生买教具