新华社深圳9月6日电 题:“三创联动”为中国制造“画龙点睛”——“中国电子第一街”华强北的转型报告

新华社记者彭勇

画龙点睛,破壁飞腾。

华强北,世界最大的电子元器件集散地,高峰期日客流量70万人次,4万家商户,14家经营面积1万平方米以上的电子卖场……因此被看作中国电子行业的“风向标”和“晴雨表”。

如今,需求下降、产能过剩、电商冲击,一连串利空向“中国电子第一街”袭来。在市场倒逼和政府引导之下,华强北正谋求转型升级,其独步全球的制造生产和配套服务能力,在创新驱动下焕发新彩。

迈向“国际创客天堂”

成立于美国硅谷的HAX是全球最大的硬件孵化器,2013年,HAX把孵化器总部搬到华强北,因为在这里创客团队能以最快速度进行产品打样、组装、生产与出货,然后再把这些团队和产品带到硅谷面向投资人举行项目展示推介。

“华强北是硬件硅谷。”HAX创始人希瑞尔说,在美国,幸运的话,创客3个月时间能够找齐各种电子元器件,但在华强北,一天就能找齐所有材料。借助华强北的“加速度”,HAX已进行8期孵化,投资105个创业项目。

柴火空间创始人潘昊2008年7月第一次来到华强北,在华强北逛了一天后,就打电话让同学把行李全部寄过来,决定留在深圳创业。

“创客”一词来源于英文单词“Maker”,是指出于兴趣与爱好,努力把各种创意转变为现实的人。目前华强北拥有上十家众创空间,每家聚集的创客多则上百,少则几十,这里正在加速向“国际创客天堂”转变。

众多企业积极投身华强北的“创客潮”。2015年6月,华强北国际创客中心和赛格创客中心对外开放,为来自世界各地的创客提供场地资源、研发支持、创客指导、资本对接等全方位服务。

“国际创客汇集华强北,更多是市场推动的结果。”深圳华强北国际创客中心总经理李诺夫说,经过30多年的发展,华强北形成了得天独厚的电子信息产业生产配套能力,吸引全球的智能硬件创客都向深圳聚集。

创新点亮中国制造“橱窗”

华强北拥有数万家电子商户,每个商户背后都有几家工厂,以及积累多年的供应商体系。“前店后厂”的模式使得华强北成为中国制造的一扇“橱窗”,如今“橱窗”正在被创新点亮。

创客为华强北带来各种难以山寨的创意和产品,它们与华强北强大的制造生产能力相结合,碰撞出精彩的火花。

在深圳,有三位奶爸,由于都经历过宝宝发烧不愿配合测体温的煎熬,他们发明了一款智能体温计Wishbone,只要安装APP后,将几厘米的体温计插在手机上,对着额头上方测量,2秒就能获取宝宝的准确体温。这款智能温度计在美国众筹网站上线仅仅4小时,就超过了筹款目标,融资额达到23万美元。

“华强北的硬件生态系统非常好,几乎所有的组件和工具在流水线上24小时生产着,只要在华强北走上一圈,就可以组装成任何你想要的硬件产品。”Wishbone团队CEO胡斌说。

一些企业在智能硬件热潮中寻找到新的机遇。温州商人邱福郎曾在华强北依靠手机数码产品赚得大钱,随后他创立了自己的品牌企业——深圳微特信息科技有限公司,并成为苹果公司授权厂商。去年他又盯上号称是“下一个风口”的虚拟现实产业,投资上亿元致力于研发新型VR摄像机。

“消费类电子市场瞬息万变,创新是不变的追求。”邱福郎说,他的体会是,经济形势下行压力大的时候,越是有自主知识产权的,越是有创新产品的,活得就越好。

市场倒逼卖场、商户“再创业”

华强北是创业的高地,这里走出了腾讯、金蝶、大族激光、海能达等知名企业。

如今,双创的浪潮席卷而来。腾讯与华强集团宣布,将共同投入总价值100亿元,希望在未来3年时间里打造100家估值过亿的硬件创业公司。

与此同时,市场的阵痛也在驱动传统电子卖场和电子商户“再创业”。华强和赛格是华强北最重要的两大卖场,财报显示,今年上半年深圳华强电子市场业务收入2.12亿元,同比下降4.56%;深赛格电子市场业务收入1.48亿元,同比下降6.60%。

“市场压力之下,唯有二次创业才能图存。”华强电子世界总经理王晓飞说,在拥抱互联网之外,他们探索专业化道路,推出LED创展中心,拟打造健康电子交易中心;同时通过建设创客中心,催生更多科技新产品、新技术,以便它们落地实体店。

赛格大厦9楼的电子商户杨海洲计划开设一家新工厂,因为电子元器件销售利润已薄如刀锋。“一条USB数据线利润不到1毛钱,去年以来1/5商户撤店。”杨海洲说,在华强北不断创业才能顽强求生。

“创客创新创业三者联动,为华强北的转型升级带来了新的机遇。”深圳市电子商会执行会长程一木说,在新的浪潮下,华强北紧紧抓住创新“龙头”,带动电子卖场和商户这个“龙身”,激活庞大制造业所代表的“龙尾”,就能实现“飞龙在天”。

首次披露与宋喆离婚内幕 杨慧:宋喆和马蓉不是同学

首次披露与宋喆离婚内幕 杨慧:宋喆和马蓉不是同学  美国迈阿密一机场出现巨型UFO

美国迈阿密一机场出现巨型UFO  高墙之内:探访泰国重刑犯监狱

高墙之内:探访泰国重刑犯监狱

丹麦小猫拥有奇异大眼 睡觉时仍半睁

丹麦小猫拥有奇异大眼 睡觉时仍半睁  “双头姐妹”共享一个身体 已大学毕业

“双头姐妹”共享一个身体 已大学毕业  三万英尺高空下的地球 没想到竟如此美丽

三万英尺高空下的地球 没想到竟如此美丽

巴西:2016里约动漫节精彩上演 花式Cosplay美女趣味十足

巴西:2016里约动漫节精彩上演 花式Cosplay美女趣味十足  里约奥运会前瞻:美国男子体操队运动员媒体写真

里约奥运会前瞻:美国男子体操队运动员媒体写真  2016里约奥运会和残奥会吉祥物亮相

2016里约奥运会和残奥会吉祥物亮相

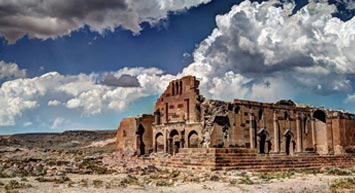

散落世界各地的宗教建筑 充满魔幻色彩呈现视觉盛宴

散落世界各地的宗教建筑 充满魔幻色彩呈现视觉盛宴  伦敦:著名“不爽猫”蜡像亮相杜莎馆 与本尊合影傻傻分不清楚

伦敦:著名“不爽猫”蜡像亮相杜莎馆 与本尊合影傻傻分不清楚  里约奥运会前瞻:美国女篮媒体写真

里约奥运会前瞻:美国女篮媒体写真

英女子疯狂迷恋凯蒂猫 3万英镑存藏品

英女子疯狂迷恋凯蒂猫 3万英镑存藏品  英国一核潜艇与商船相撞 核潜艇被撞坏

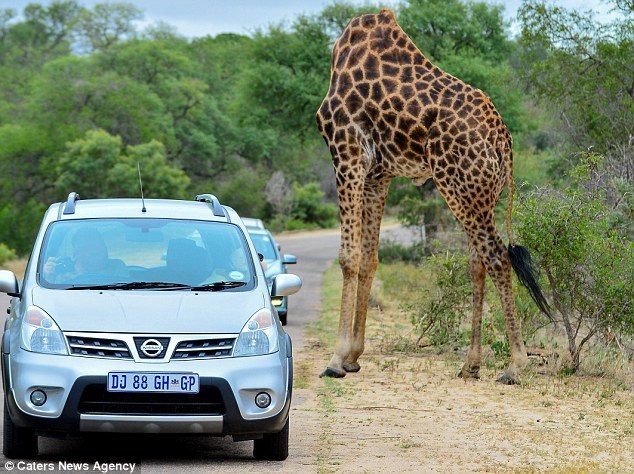

英国一核潜艇与商船相撞 核潜艇被撞坏  我的头呢?动物“神走位”造视觉错觉

我的头呢?动物“神走位”造视觉错觉

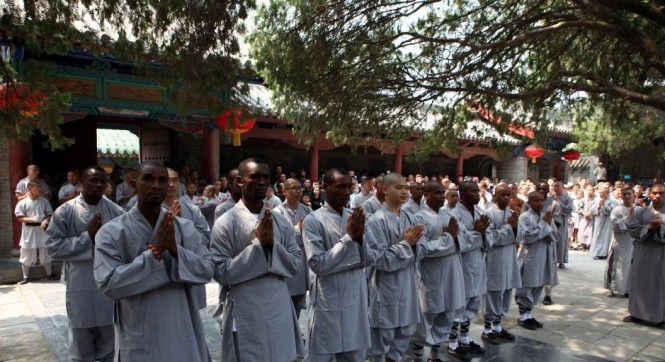

非洲弟子少林寺修行 释永信出席开班仪式

非洲弟子少林寺修行 释永信出席开班仪式  湖北十堰现“绿松石王”重达215公斤 价格过千万

湖北十堰现“绿松石王”重达215公斤 价格过千万  乡村教师街头卖唱 赚钱为学生买教具

乡村教师街头卖唱 赚钱为学生买教具