5月13日上午

在武汉国家航天产业基地

首颗“武汉造”卫星下线

卫星下线活动圆满举行(沈雷平 叶东辉 摄)

这颗卫星由航天科工二院自主研发,是我国首条小卫星智能生产线生产的首颗卫星,有效验证了该卫星智能生产线的可行性,标志着卫星批量化产时代的来临,具有里程碑意义。

国家航天产业基地卫星产业园(沈雷平 叶东辉 摄)

据介绍,本次下线的这颗卫星,主要由结构与机构分系统、热控分系统、供配电分系统、姿轨控分系统、综合电子分系统、工程测控分系统和有效载荷分系统7大系统组成。

通过零部件出库、部装、总装、整星电测、热控实施、精测、太阳翼安装与测试、质测、振动、热真空、检漏、整星入库等多道工序,我国首条小卫星智能生产线顺利实现卫星成品下线。

卫星也能流水脉动式生产了

生产效率显著提高

据悉,该条卫星智能生产线于2019年启动建设,目前已具备正式投产运行条件,产线具有“柔性智能化、数字孪生、云制造”等典型特征, 通过采用智能制造先进技术, 可实现生产过程中精准感知、关键工序质量实时控制、制造全过程数据采集与控制等功能, 满足1t以下小卫星年产240颗总装集成测试( AIT) 的需求。

卫星智能生产线(沈雷平 叶东辉 摄)

航天科工集团二院相关负责人介绍,为了确保卫星如期下线,开展了系列攻关,仅用了429天,实现了适应多品种变批量需求的可重构技术等11项关键技术的突破,完成了以卫星智能装配系统为代表的23个系统118台套设备的部署与调试,使卫星智能生产线具备了航天器协同研发、设计、生产制造、测试、试验、星座运控及卫星应用的条件能力。

据悉,卫星智能生产线建成后,小卫星的生产效率将提高40%以上,单颗面积需求将减少70%以上,单星生产周期将缩短80%以上,人员生产效率将提升10倍以上。

武汉国家航天产业基地

将打造一座现代化航天新城

据悉,武汉国家航天产业基地规划面积68.8平方公里,由华夏幸福与新洲区人民政府以创新性PPP合作模式打造,按照东部产业核心区、中部商务中心区、北部生态创新区和西部产业配套区梯次开发,重点发展商业航天、高端装备、新材料三大主导产业,规划在“十四五”末建成千亿产值航天产业基地,打造一座集生产、生活、生态于一体,宜业、宜居、宜游的现代化航天新城。

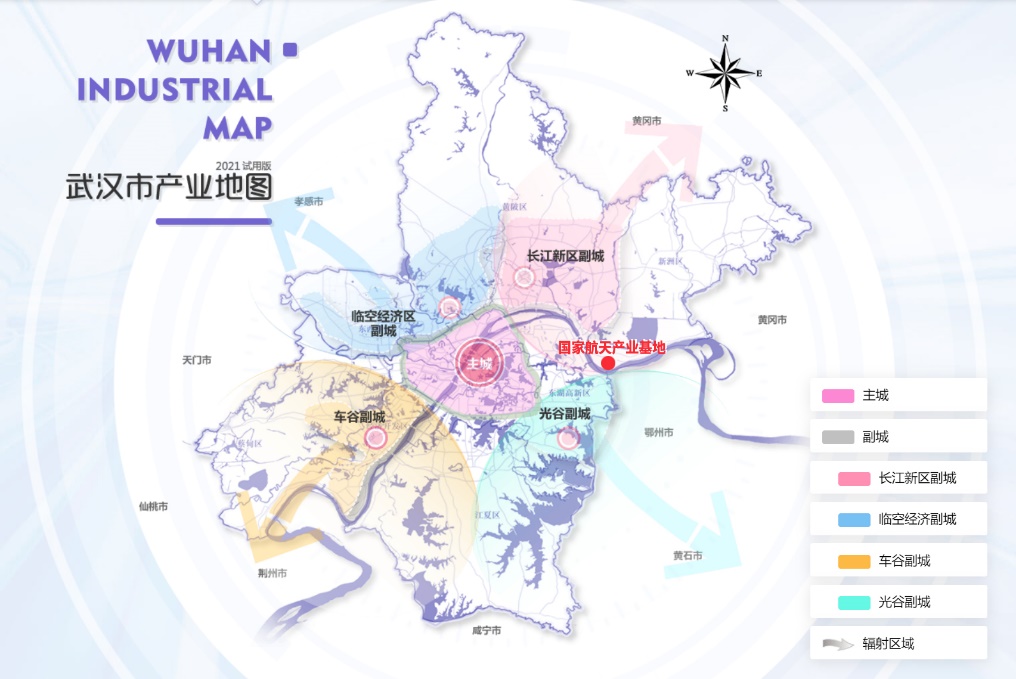

星谷产业地图

目前,沿着17公里的航天大道,围绕航天科工火箭、卫星、磁电、行云、航天大数据等龙头项目,航天智慧应用、神舟船舶、科虹特种钢、宙通科技、鼎甲软件、繁星动力等一批科创型、成长型项目陆续开工,总签约额破百亿。

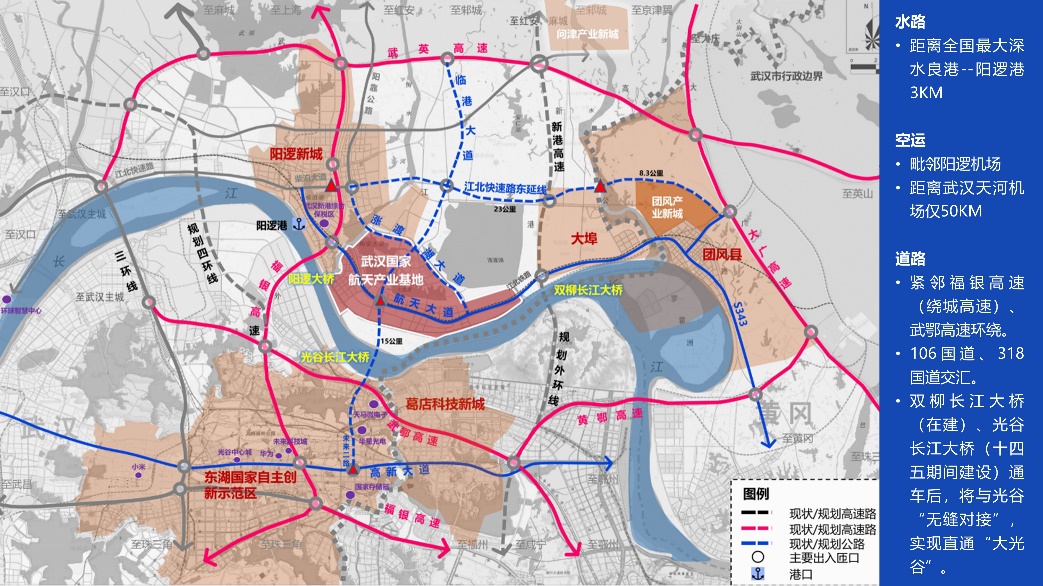

武汉国家航天产业基地,立足长江新区副城,是武汉东部门户,与光谷一江之隔。双柳长江大桥已于去年年底开建,光谷长江大桥正进行地勘打孔,预计年内开工。两桥链接双谷,推进“星谷”与“光谷”无缝对接,联动融合发展。

武汉国家航天产业基地20分钟将直达光谷

“十四五”期间,省委把光谷跨江发展一江两岸建设科技创新大走廊作为重要的战略定位,市委将“一主四副”作为战略定位,继光谷、车谷、网谷,将新洲“星谷”作为战略之一,四谷齐头并进。

“一主四副”新战略,星谷发展正当时

在省、市政策利好的加持下,短短4年时间,星谷8平方公里产城融合示范区基本成型。路网环线、航天大道、航天公园、体育中心、科技馆等配套设施建成运营,三甲医院武汉同济航天城医院将于年内开业接诊,幸福里商业街等配套设施即将建成,航天府等高端商住小区可吸纳城市人口10万人以上。